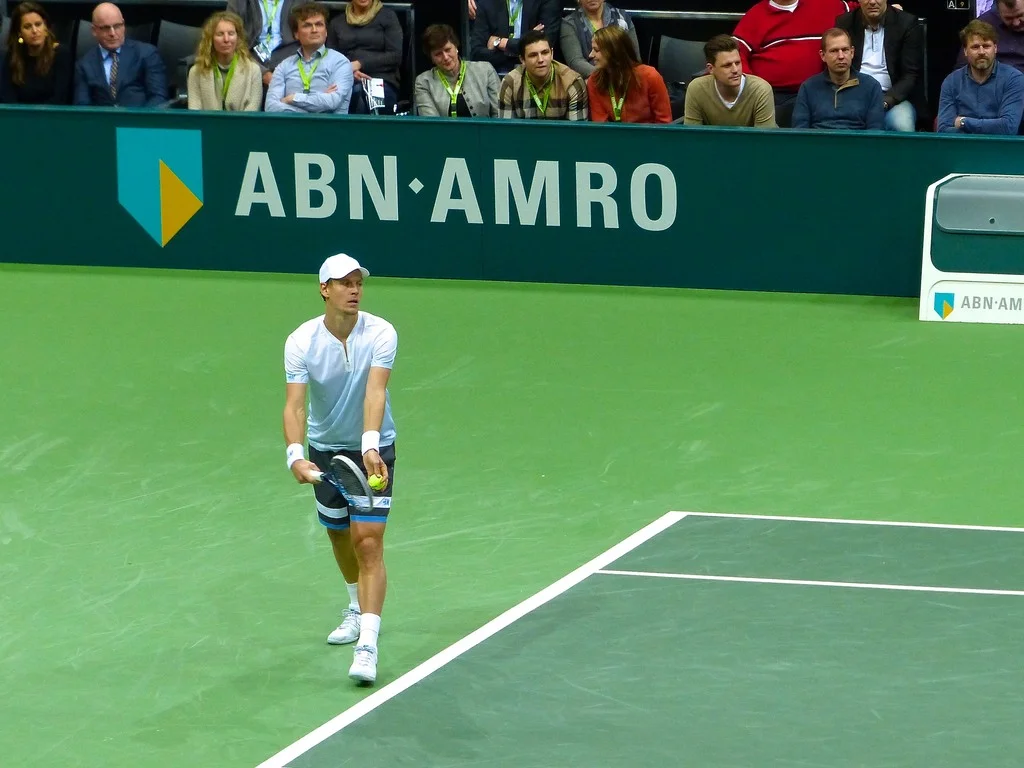

Les rêves de gloire aux tournois du Grand Chelem, les trophées brillants sous les lumières vives, et les contrats qui en font tourner plus d’un la tête… Tout cela compose l’univers fascinant du tennis professionnel. Cependant, derrière ces images idéalisées se cache une tout autre réalité, celle des compétiteurs présents sur le circuit Futures. Abordant des épreuves financières ardues, des conditions bien souvent précaires, l’isolement, et même la tentation de tricher, ces tournois diffèrent largement du prestige des compétitions majeures.

Les Défis du Circuit Futures

Martin van der Meerschen connaît bien ces difficultés. Entre 2018 et 2020, il était joueur professionnel et a repris la compétition en juin 2024. Après huit mois d’efforts acharnés, il se classe à la 844e position mondiale et est le 15e joueur belge. Bien que ces résultats soient impressionnants, ils ne suffisent pas pour gagner suffisamment sa vie.

Dans le circuit Futures, il est difficile de vivre du tennis. Se déplacer à travers le monde pour participer à ces tournois engendre des coûts considérables : billets d’avion, hébergements, nourriture, et équipement nécessaire.

De nombreux joueurs essaient de minimiser leurs coûts en partageant des chambres d’hôtel avec d’autres compétiteurs. Mais malgré ces économies, ils peinent souvent à joindre les deux bouts. Martin explique son cas : « La chance que j’ai, c’est que mes parents me supportent. Sans eux, continuer aurait été impossible. Je connais nombre de joueurs qui ont dû cesser faute de fonds suffisants. »

Le soutien financier quasi inexistant en Belgique est problématique. En 2025, bien que l’Adeps offre des aides à de nombreux sportifs dans diverses disciplines, aucun joueur de tennis n’en bénéficie, exception faite de Joachim Gérard en handisport. Trouver des sponsors s’avère difficile pour ceux qui évoluent dans les niveaux inférieurs. Heureusement, Martin a intégré la fondation Hope & Spirit, qui aide les jeunes talents à se développer tout en poursuivant leurs études. En 2025, ces efforts soutiennent 115 jeunes espoirs.

Lorsqu’on parle des récompenses financières, l’écart entre les différents circuits est impressionnant en 2024 pour les hommes :

La distribution des revenus dans le tennis est parmi les plus inégales à l’échelle mondiale. Les tennismen perçoivent seulement 17 % des gains générés par leur sport, tandis que les footballeurs de Premier League en récupèrent 61 %. L’ancien joueur français Laurent Rochette a dénoncé cette situation : « C’est pour cela que nombre d’entre nous finissent presque sans un sou après avoir tout sacrifié pendant des années. »

Quand les pressions financières deviennent trop grandes, la tentation de dériver est réelle. La tricherie, notamment par le biais de matchs arrangés, est bien connue dans le circuit Futures. Martin souffle : « Je crois que certains joueurs survivent grâce aux paris. J’ai entendu bien des histoires à ce propos. »

L’idée est simple : un joueur accepte de perdre volontairement en échange de gains financiers, permettant à ceux qui parient de recevoir des profits énormes.

Même s’il est impossible d’affirmer avec certitude qu’un joueur perd intentionnellement, certains comportements peuvent éveiller des soupçons. « On remarque quand quelqu’un agit de façon étrange, et c’est troublant. Un ami à moi a déjà observé des choses anormales. »

L’absence de caméras et le manque de couverture médiatique lors des tournois Futures facilitent ces manipulations. En 2018, la justice belge a même démantelé un réseau criminel spécialisé dans les matchs truqués, impliquant sept joueurs belges, dont Arthur De Greef, ancien 113e mondial. Ils ont été suspendus durant 2 à 4 ans par l’ITF.

Pour contrer ce phénomène, l’ITF a instauré le Tennis Anti-Corruption Program (TACP), obligeant les joueurs à rapporter toute tentative de tricherie. Mais Martin reste prudent : « Beaucoup se taisent encore. Bien que l’on développe des campagnes de prévention, certains continuent dans l’ombre. »

Outre les difficultés financières, les conditions dans lesquelles se déroulent les jeux constituent un vrai challenge. Sur le circuit Futures, il est monnaie courante de jouer avec des balles abîmées et des installations déplorables. Martin se souvient d’une expérience en Arménie : « J’ai passé deux semaines en Arménie. J’étais totalement seul, sans connaître personne. Il faisait 0 degré, on jouait sur la neige. L’hôtel était désuet… Mentalement, c’était éreintant. Dès les qualifications, il n’y a même pas de changement de balles. Un match peut durer avec des balles aplaties. Il y a des limites franchies. »

Voyager en solo est aussi une épreuve. Contrairement aux stars du circuit principal, les joueurs du circuit Futures ne peuvent se permettre la présence constante d’un entraîneur ou d’un préparateur physique. « J’ai eu la chance qu’une fois, mon coach puisse m’accompagner, et cela a considérablement amélioré l’expérience. Cependant, en général, financièrement, c’est compliqué. »

Ce manque d’encadrement se ressent sur le court, rendant la solitude pesante. « Des amis peuvent venir te soutenir occasionnellement, mais c’est rare… » Cet isolement pousse certains à renoncer à l’espoir de devenir joueur de tennis professionnel sur la scène des grands tournois.

L’accès aux installations d’entraînement est aussi une tâche ardue. « C’est une bataille pour s’entraîner. Le nombre de terrains est limité et les joueurs nombreux, ce qui impose parfois de se lever à 6 heures du matin pour espérer un créneau. Premier arrivé, premier servi. »

Le circuit Futures ressemble parfois à une jungle en pleine nature, en particulier lors des qualifications. « En qualifs, souvent, il n’y a pas d’arbitre. Ainsi, certains en profitent pour contourner les règles. Si une balle est bonne, ils la déclarent fautive, et sans arbitre, il est impossible de contester. Cela crée de réelles tensions », commente Martin van der Meerschen.

Pour bon nombre de joueurs, le rêve est de quitter cet environnement difficile au plus vite pour franchir les étapes suivantes.

Le manque de ressources financières demeure néanmoins le problème principal du circuit secondaire. « Idéalement, il faudrait accroître la dotation des prize money et répartir les fonds de manière plus équitable. Actuellement, le top 100 jouit d’une bonne qualité de vie, mais en dessous, c’est une toute autre histoire », se désole le tennisman belge.

La différence avec d’autres disciplines est flagrante.

Pourtant, certains ténors du circuit tiennent le coup, même après des années de lutte. « Certains ont 28 ou 29 ans et se battent toujours dans le circuit Futures après dix ans. Honnêtement, leur détermination me laisse admiratif. »

Des figures emblématiques du tennis ont également connu cette réalité. Le célèbre Novak Djokovic lui-même a expérimenté les affres du circuit secondaire. C’est d’ailleurs en partie pour cela qu’il a cofondé la PTPA (Professional Tennis Players Association), qui conteste aujourd’hui les rouages des institutions du tennis mondial.

Cette association défend les droits des joueurs face à l’ATP, la WTA, et l’ITF. Elle a récemment intenté des actions en justice contre ces organisations, protestant contre un système injuste.

« Il ne s’agit pas seulement d’argent, mais bien d’égalité, de sécurité et de respect de la dignité humaine », affirme Vasek Pospisil auprès de L’Equipe, également cofondateur de l’association. « Même si j’ai eu de la chance dans ma carrière, j’ai, à plusieurs reprises, dû dormir dans ma voiture pour aller disputer des matchs. C’est tout bonnement absurde. Dans aucun autre sport d’envergure, les athlètes ne sont traités ainsi. »

La PTPA accuse les tournois d’entretenir une collusion, visant à maintenir des prize money artificiellement bas et à bloquer toute concurrence potentielle. Il reste à voir si cette initiative réussira à changer la donne pour les nombreux joueurs et joueuses qui, loin des feux des projecteurs, continuent de lutter pour réaliser leurs rêves.